「魂」という言葉を信じるか

「魂なんて信じていない」という人もいる。

科学の時代において、“魂”という言葉は迷信の名残のように扱われることも多い。

だが、人は誰しも、愛する人を亡くしたとき、

ふと「その人の何かは、まだどこかにいる」と感じる瞬間がある。

それが“魂”という言葉でなくても、「気配」「思い出」「残響」といった形で感じられる。

魂を信じるとは、“消えないもの”を信じたいという、人間の本能的な祈りなのかもしれない。

科学が語る「意識の終わり」

科学の立場から見れば、意識は脳の働きによって生まれる現象だ。

神経細胞の電気的信号が情報を統合し、

自己という“仮想の一人称”を作り出している。

この観点では、脳が停止すれば意識も消える。

魂も記憶も、電気信号の一時的な組み合わせにすぎないというわけだ。

しかし、いくつかの研究はその単純な前提を揺るがしている。

たとえば、臨死体験(Near Death Experience)。

心拍も呼吸も止まった後に、光や音、浮遊感を体験したと証言する人々がいる。

脳活動が停止した状態でも、何らかの“意識的な経験”が報告されているのだ。

神経科学者の中には、「これは脳の幻覚だ」と説明する者もいる。

だが、体験者が語る“透き通った感覚”や“絶対的な安心”は、

単なる幻視では片づけられない何かを感じさせる。

もしかすると、意識とは脳の副産物ではなく、

“宇宙に遍在する情報フィールド”の一部なのかもしれない。

私たちが“死ぬ”とき、

その意識は脳から離れ、より大きな意識へと還る──

そう考える科学者も少なくない。

哲学が探る「意識の連続性」

哲学は古くから、死後に意識が続くのかを問い続けてきた。

プラトンは『パイドン』の中で、

「魂は身体よりも古く、死によって解放される」との見方がうかがえます。

魂は身体という器を離れて、また新たな存在へと転生するという。

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

ショーペンハウアーは、「個人は死によって消えるが、意志は残る」と考えた。

個体を動かしていた生命の根源的エネルギー──“意志”は、

形を変えながら世界に流れ続けるというのだ。

現代では「情報としての自己」という考え方もある。

脳が作る意識を“情報の流れ”と捉えるなら、

情報はエネルギーの一形態であり、消えることはない。

つまり、私たちの“私”とは、

物質的存在ではなく、

エネルギーと情報が織りなす一時的なパターンなのかもしれない。

身体が朽ちても、そのパターンの痕跡は宇宙のどこかに刻まれ続ける。

それはまるで、消えた星の光が、

何百万年後も夜空に届くように。

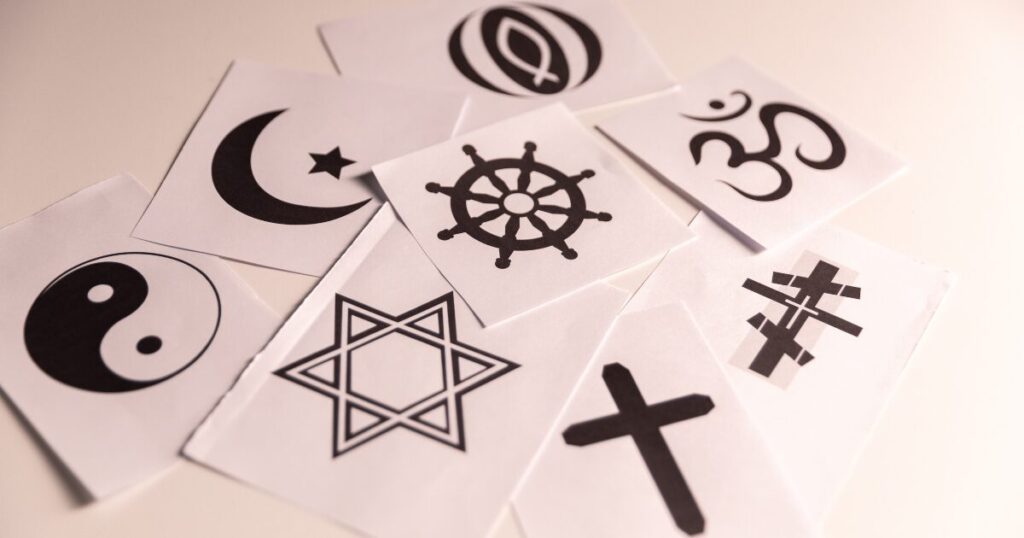

宗教が語る「魂の帰る場所」

宗教は、それぞれの文化の中で「魂の行方」を物語ってきた。

仏教では、魂は輪廻の中を巡る。

死と生の間にある「中有(ちゅうう)」を経て、

新たな命へと生まれ変わる。

だが、それは単なる転生ではなく、

「因果の流れの連続」としての存在の再構成である。

キリスト教では、魂は神のもとへ帰るとされる。

天国や地獄という二分法よりも、

“神の愛に包まれる帰郷”という象徴としての意味が強い。

“魂の救い”とは、“分離の終わり”を意味する。

神道では、人の魂は“八百万の神々”の中に溶け込む。

亡くなった人は自然の一部となり、

風に、光に、川に宿る。

その世界では、“死”と“生”の境界すら曖昧だ。

──どの宗教も言葉こそ違え、

“変化の継続”という共通の思想を持っている。

魂は「消える」のではなく、「形を変えて存在し続ける」のだ。

記憶はどこへ行くのか

記憶は脳の中にある。

だが、亡くなった人を思い出すたび、

その人の“何か”が再び息を吹き返すように感じることがある。

それは神秘でも奇跡でもなく、

記憶が他者の意識の中で生き続ける証拠だ。

「個」としての意識は消えても、

「関係」としての意識は残る。

誰かの優しさを覚えている限り、

その人の一部は、今もあなたの中に存在している。

魂とは、“記憶と意識の集合体”なのかもしれない。

それは一人の身体に宿るものではなく、

人と人の間に、静かに広がる波のようなものだ。

そして、死とは、その波が別の海へと溶けていく瞬間なのだろう。

問いを残す

魂はどこへ行くのか。

記憶はどこに残るのか。

“ここ”と“あの世”という区別は、

もしかすると、人の知覚が作り出した幻想なのかもしれない。

私たちは「生きている」と思っている間にも、

何度も小さな“死”と“再生”を繰り返している。

それならば、死後の魂の行方も、

単なる「次の変化」に過ぎないのではないか。

魂は“行く”のではなく、

ただ“移る”──形を変えて、記憶の中に、意識の中に、

そして宇宙のどこかに、静かに漂い続けているのだ。

あとがき(黄泉の部屋より)

魂は遠くに去るものではない。

それは、風のようにこの世界を通り抜けながら、

誰かの心の奥に残る。

愛された人の笑顔、語られた言葉、ふとした仕草。

それらの記憶が息づく限り、

魂はこの世界に還り続けている。

死とは別れではなく、

新しいつながりの形を見つけることなのかもしれない。

黄泉の静けさの中には、

消滅ではなく、

“続いていく生命の響き”が、

確かに息づいている。

→ 関連記事:死は「終わり」ではなく、「変化」なのかもしれない

→YouTube:魂はどこへ行くのか。その問いは、語られない|黄泉の部屋 Vol.2|朗読

→YouTube(Short):魂は、どこへ行くのか